近年の日本の洋上風力発電の動向と展望

更新日:2025年2月28日

出典:NEDO

日本の洋上風力発電は、カーボンニュートラル達成に向けた重要なエネルギー源として注目を集めています。本記事では、令和5年以降の最新動向を解説し、主要なプロジェクト、拠点港湾の整備状況、EEZ(排他的経済水域)での導入拡大などを詳しく紹介します。また、2030年に10GW、2040年に30~45GWの導入目標に向けた政府の取り組みや、着床式・浮体式の技術動向、官民連携の課題についても掘り下げます。

- この記事の著者

-

- エネルギーのまち能代 編集部

- 皆様は「洋上風力発電」をご存知でしょうか。秋田県能代(のしろ)市では、日本で初めての「大規模商業運転」が2022年から始まっています。

このサイトでは風力発電の話題はもちろん、再生可能エネルギーや環境問題についても幅広く解説しています!洋上風力発電で未来をひらく、能代の「いま」をご覧ください。

もくじ

日本の洋上風力発電の最新動向

近年の動向

出典:iStock

日本の洋上風力発電市場は近年、大きな転換期を迎えています。政府は再生可能エネルギーの拡大を進め、2030年のカーボンニュートラル実現に向けた取り組みを強化しています。令和5年度から令和6年度にかけて、洋上風力発電に関する複数の重要な動きがありました。

日本の洋上風力発電の主要な出来事(令和5年度~令和6年度)

2023年12月:秋田・新潟・長崎の洋上風力事業者選定

2023年12月、日本政府は「秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖」「新潟県村上市・胎内市沖」「長崎県西海市江島沖」の3つの海域における洋上風力発電事業者を選定しました。これにより、各地域での風力発電事業の本格的なスタートが決まり、今後の設計・建設プロセスが進行することになります。

2024年1月:石狩湾新港での商業運転開始

2024年1月には、石狩湾新港で洋上風力発電の商業運転が開始されました。このプロジェクトは、北海道の電力需要の一部を再生可能エネルギーで賄うことを目的とし、地域のエネルギー供給の安定化に貢献することが期待されています。

2024年3月:青森県沖日本海(南側)、山形県遊佐町沖の公募開始

2024年3月には、青森県沖日本海(南側)および山形県遊佐町沖での洋上風力発電事業者の公募が開始されました。これにより、さらなる案件形成が進み、日本の洋上風力発電の拡大が加速しています。

2024年3月:秋田県八峰町及び能代市沖の事業者選定

2024年3月には、秋田県八峰町及び能代市沖において洋上風力発電事業者が選定されました。これにより、秋田県沿岸地域の洋上風力発電の展開がさらに進み、再生可能エネルギーの供給能力が強化されることが期待されています。

2024年4月:青森港・酒田港が洋上風力の拠点港湾に指定

政府は、青森港と酒田港を洋上風力発電の拠点港湾に指定しました。この指定により、港湾のインフラ整備が進み、大型風力発電設備の組立や輸送がより円滑に行えるようになります。

2024年9月:北九州港で海洋再生可能エネルギー発電設備取扱埠頭の賃貸借契約締結

2024年9月には、北九州港で海洋再生可能エネルギー発電設備取扱埠頭の賃貸借契約が締結されました。これにより、北九州港が洋上風力発電の重要な拠点となり、九州地域の再生可能エネルギーの推進が一層加速することが期待されます。

洋上風力発電事業案件形成の加速と導入拡大

政府は、2030年までに10GW、2040年までに30~45GWの洋上風力発電設備を導入するという目標を掲げています。この目標を達成するために、政府は洋上風力発電の拡大促進を目指し、10海域の促進区域、9海域の有望区域、11海域の準備区域を指定し、日本の洋上風力発電の導入を計画的に進めようとしています(記事執筆時点)。

日本国内の主要な洋上風力発電プロジェクト

洋上風力発電プロジェクト

出典:資源エネルギー庁

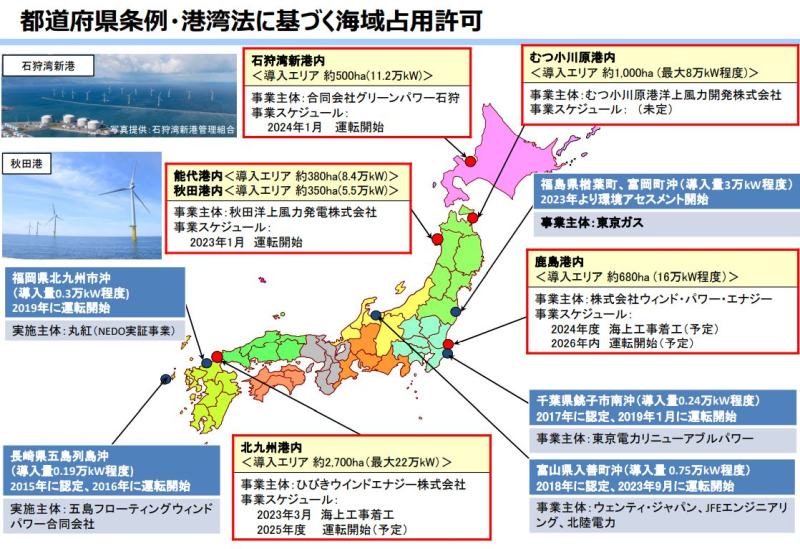

日本国内では複数の洋上風力発電プロジェクトが進行しており、すでに商業運転を開始したものや、今後の運転開始が予定されているものがあります。

秋田港・能代港(2022年12月運転開始):4.2MW × 33基(14万kW)

石狩湾新港(2024年1月運転開始):8MW × 14基(11.2万kW)

北九州港(2025年運転開始予定):9.6MW × 25基(22万kW)

鹿島港・むつ小川原港(計画中)

事業者選定の状況

日本政府は2021年から、事業者選定に向けた公募を開始。第1ラウンド、第2ラウンドでは事業者が選定されています。

第1ラウンド(2021年公募・選定)

・ 秋田由利本荘沖(84.5万kW、2028年運転開始予定)

選定事業者:三菱商事エナジーソリューションズ、三菱商事、ウェンティ・ジャパン、シーテック

・ 秋田能代・三種・男鹿沖(49.4万kW、2028年運転開始予定)

選定事業者:三菱商事エナジーソリューションズ、三菱商事、シーテック

・ 千葉銚子沖(40.3万kW、2028年運転開始予定)

選定事業者:三菱商事エナジーソリューションズ、三菱商事、シーテック

・ 長崎五島沖(浮体式)(1.68万kW、2026年運転開始予定)

選定事業者:戸田建設、ジャパン・リニューアブル・エナジー、大阪ガス、INPEX、関西電力、中部電力

関連記事:

洋上風力発電(能代市・三種町・男鹿市沖)「 日本初一般海域事業に込められた想い」選定事業者インタビュー

洋上風力発電(能代市・三種町・男鹿市沖)「地元との地域共生を目指して」選定事業者インタビュー

第2ラウンド(2023~2024年公募・選定)

・ 秋田八峰町・能代市沖(37.5万kW、2029年運転開始予定)

選定事業者:JRE(Japan Renewable Energy)、イベルドローラ・リニューアブルズ・ジャパン、東北電力

・ 秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖(31.5万kW、2029年運転開始予定)

選定事業者:JERA、電源開発、伊藤忠商事、東北電力

・ 新潟村上市・胎内市沖(68.4万kW、2029年運転開始予定)

選定事業者:三井物産、RWE Offshore Wind Japan、大阪ガス

・ 長崎西海市江島沖(42万kW、2029年運転開始予定)

選定事業者:住友商事、東京電力リニューアブルパワー

関連記事:

大規模洋上風力発電所を実現する第2ラウンド公募結果は3事業者。第1ラウンドとの違いも解説

洋上風力発電第2ラウンド(ラウンド2)選定事業者インタビュー(1) フロントランナーとして背負う、日本の洋上風力発電の未来

洋上風力発電第2ラウンド(ラウンド2)選定事業者インタビュー(2)洋上風力発電から見る風の街の未来

第3ラウンド(2024年公募・選定)

・ 青森県沖日本海(南側)(61.5万kW、2030年6月運転開始予定)

選定事業者:株式会社JERA、株式会社グリーンパワーインベストメント、東北電力株式会社

・ 山形県遊佐町沖(45.0万kW、2030年6月運転開始予定)

選定事業者: 丸紅株式会社、関西電力株式会社、BP Iota Holdings Limited、東京瓦斯株式会社、株式会社丸高

日本における洋上風力発電の拠点港湾整備

能代港は洋上風力発電の拠点港湾のひとつ

出典:秋田港湾事務所

洋上風力発電の普及拡大に向けて、政府は全国の主要港湾を拠点港湾として指定し、設備の整備を進めています。これにより、大型風力発電設備の建設やメンテナンスが効率化され、洋上風力発電の推進が加速しています。指定された拠点港湾は以下の7か所です。

海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾(基地港湾)の概要

出典:国土交通省

・青森港

・能代港

・秋田港

・酒田港

・新潟港

・鹿島港

・北九州港

各港では、洋上風力発電設備の建設・保守・運用を円滑に進めるため、インフラ整備が行われています。

基地港湾での整備内容

各拠点港湾では、以下のような整備が進められており、能代港大森地区では、令和6年7月末に工事が完了しました。

各拠点で進められているインフラ整備

・水深12mの岸壁の整備:大型風車の組立や輸送に対応するための港湾施設の強化

・泊地の拡張:施工船舶や補修船舶が円滑に入港・停泊できるよう調整

・クレーン設備の増強:風車ブレードやナセル(発電機)の積み下ろし作業の効率化

・メンテナンス施設の整備:長期運用に備えた設備の充実

これらの整備は、洋上風力発電事業の安定的な運営に不可欠です。建設コストの削減や施工期間短縮の他、再生可能エネルギーの安定供給が期待されています。

日本の洋上風力発電のカギとなるEEZ(排他的経済水域)

日本のEEZ(排他的経済水域)

出典:海上保安庁

EEZでの案件形成に向けた法整備の動き

これまで、日本の洋上風力発電の商用設置は、主に領海および内水(港湾区域を含む)に限定されてきました。排他的経済水域(EEZ)での発電設備の設置に関する具体的な法制度が未整備であり、EEZにおける洋上風力発電の本格的な導入が進みにくい状況でした。

政府は、洋上風力発電の導入を推進する為、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(再エネ海域利用法)を2019年に施行しました。しかし、この法律の対象は領海内に限定されており、EEZでの設置には別途の法整備が必要とされています。

2024年3月、政府はEEZでの洋上風力発電の導入を推進するため、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法改正案を閣議決定しました。経済産業省と国土交通省を中心に、EEZにおける洋上風力発電の導入に向けた制度設計の検討が進められています。特に、国際法との整合性や他国との調整、環境影響評価の方法などが主要な検討課題となっています。

日本のEEZの規模と洋上風力発電のポテンシャル

日本のEEZは約447万平方キロメートルに及び、これは国土面積の約12倍に相当します。この広大な海域には技術的に利用可能な風力発電ポテンシャルが存在すると考えられていますが、現時点では具体的な導入可能量の試算は確定していません。

EEZでの洋上風力発電の実現には、技術開発、制度整備、環境影響評価手法の確立など、多くの課題を解決する必要があります。政府は、これらの課題に対する検討を進めながら、長期的な視点でEEZにおける洋上風力発電の導入可能性を探っています。

洋上風力発電の種類と技術

長崎県五島市の浮体式風車

出典:五島市

洋上風力発電には、大きく分けて着床式と浮体式の2つの方式があります。近年では浮体式洋上風力発電の導入が世界的に進んでおり、日本でもその動きが加速しています。

関連記事:

浮体式洋上風力発電の技術開発とコスト低減への取り組み

資源エネルギー庁では、浮体式洋上風力の技術の高度化、社会実装に向けて、2022年よりグリーンイノベーション基金における開発テーマについて、4テーマに関する要素技術開発を実施しました。2024年2月には、5つ目として新たなテーマを追加しました。

5つの開発テーマ

1. 風車・発電機の大型化に対応した浮体式洋上風力発電システムの技術開発

2. 浮体式洋上風力発電の低コスト化・量産化技術開発

3. 浮体式洋上風力発電の維持管理・運用に係る技術開発

4. 浮体式洋上風力発電のサプライチェーン構築に向けた技術開発

5. 浮体式洋上風力発電の共通基盤技術開発

2025年2月には、共同基盤開発について、さらにテーマを追加しました。

共同基盤技術開発では、具体的に以下の開発を行っています(2025年2月現在)。

(1)浮体システムの最適な設計基準・規格化等開発

(2)浮体システムの大量/高速生産等技術開発

(3)大水深における係留・アンカー施工等技術開発

(4)大水深に対応する送電技術の開発

(5)遠洋における風況観測手法等の開発

グリーンイノベーション事業

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、NEDOが基金を造成し、官民で野心的かつ具体的な目標を共有した上で、研究開発・実証から社会実装までを支援する10年間の事業です。

近年の日本の洋上風力発電の動向と展望まとめ

洋上風力発電の今後

出典: chatGPTにて作成

政府は2030年までに10GW、2040年までに30〜45GWの洋上風力発電導入を目標に掲げています。この目標達成に向け、大型風車の採用や浮体式技術の開発、系統整備などの技術的課題への取り組みが進められています。

また、風車部品の国内製造・調達比率向上や基地港湾の整備、人材育成を通じたサプライチェーンの構築も重要な課題です。

現在の主な課題として、欧州と比較して高い発電コストの低減、大規模な系統増強と調整力の確保、漁業との協調や環境影響評価の適切な実施が挙げられます。

洋上風力発電は2050年カーボンニュートラルに向けた主力電源として位置づけられており、今後は、関連産業の発展による経済波及効果も期待されています。